お勉強#6(メロの移調)・4/1008.05.28追加

#6,の前に全体を読み直してみて、判りにくいことを解説します。

移調譜を作るためには、まず自分の声域を知らねばならない、ということです。

移調する元の譜面を見て、自分の声域で歌えなかったら、何度(いくつ)下げたら、

何度(いくつ)あげたら唄えるか?を考えるのです。

仮に、貴方の声域がBb〜Aのほぼ2オクターブとしましょうか、

其の時元の楽譜の最も高いところがCだったとすると、高いところが出ませんね?!

何度下げればよいか、CをAにするには、鍵盤を見ればすぐわかりますが、

短三度、3つ、下げればよいとわかります。

でこれが大事ですが、元の楽譜のキーがCならAへ、DならBへ、EならDbへ、FならD、GならEへ、

と書き直すのです。上げるのも同じ要領。

音名なのか、コードなのか、キーなのか、わかりますよね?

最初にやったように階名で(ドレミファ)でメロディを読むのですから

移調したキーでも其のキーで読んだ階名通り書いていけばよいのです。

コードは元のコードから三つ下げたら何のコードになるかを考えて

コードシンボルだけを変更するのです。

お勉強#1で、A、B、C、D、E、F、G、は音名、と キー、を表すと書きましたが

実はもうひとつあって、和音、も表すのです。コードネームです。

このアルファベット(bや#が付いたものも)を、コードシンボル、といい、

その横に書く文字や、数字を、サフィックス

(付け加えるもの)といいます。

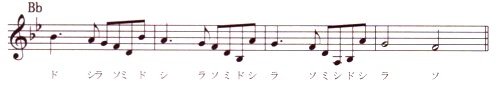

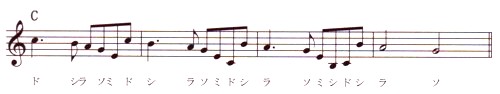

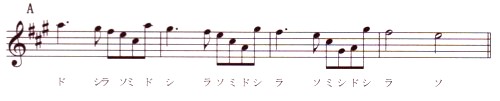

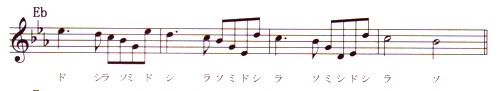

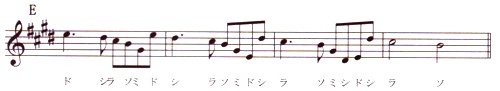

では実際に4小節ほど移調を、やってみましょうか。

質問、待ってます。次はいよいよコード、ですよ。久富へのメールはこれをコピーしてお使い下さい。a.compi@nifty.com

次へ

トップへ

お勉強(明日のために)

仕事を通してお会いした方々 へ